Glenn Greenwald : la Justice américaine à deux vitesses, le programme d’assassinat suivi par Obama et le Printemps arabe

Voici une interview saisissante du journaliste et auteur Glenn Greenwald donnée à Democracy Now animée par la journaliste militante Amy Goodman : une analyse sans concessions des dérives du système américain, tout y passe ou presque : la privatisation de la sécurité, l’auto-amnistie des responsables politiques, la confusion entre intérêts privés et intérêts publics, les intérêts financiers derrière la "guerre au terrorisme", les violations des droits de l’homme en toute impunité, ou encore, la répression du mouvement Occupy Wall Street. Bref, pour Greenwald, cet avocat, journaliste et bloggueur célèbre notamment pour ses articles sur le scandale de l’Amerithrax, ou pour sa défense du soldat Bradley Manning, le bilan de l’état réel de la démocratie US sous l’ère Obama est extrêmement lourd. Et inutile de dire que nous ne valons guère mieux en France, peut-être manquons-nous simplement de journalistes de cette trempe qui ont accès aux mass-media ou aux créneaux de grande écoute à la télé.

Le journaliste engagé Glenn Greenwald interviewé par Amy Goodman

Glenn Greenwald s’exprime sur la Justice américaine à deux vitesses, sur le programme d’assassinat suivi par Obama et sur le Printemps arabe. (Democracy Now !)

par Glenn Greenwald et Amy Goodman, pour DemocracyNow, traduit par Le Grand Soir, le 26 oct. 2011

Traduction par Chloé Meier pour le Grand Soir (Les intertitres sont du Grand Soir)

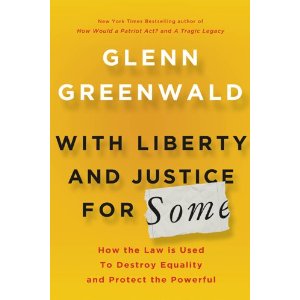

Dans son nouveau livre, intitulé With Liberty and Justice for Some : How the Law is Used to Destroy Equality and Protect the Powerful (Avec la liberté et la justice pour certains : Comment le droit est utilisé pour détruire l’égalité et protéger les puissants), Glenn Greenwald dresse une critique cinglante de la justice à deux niveaux qui s’est instaurée aux Etats-Unis. Selon lui, autrefois, le droit avait pour fonction de garantir un ensemble de règles communes applicables à tous. Or, de fait, au cours des quatre dernières décennies, le principe d’égalité devant la loi a été aboli et remplacé par une justice à deux niveaux, qui offre à la classe politique et financière du pays une immunité quasi-absolue.

Dans son nouveau livre, intitulé With Liberty and Justice for Some : How the Law is Used to Destroy Equality and Protect the Powerful (Avec la liberté et la justice pour certains : Comment le droit est utilisé pour détruire l’égalité et protéger les puissants), Glenn Greenwald dresse une critique cinglante de la justice à deux niveaux qui s’est instaurée aux Etats-Unis. Selon lui, autrefois, le droit avait pour fonction de garantir un ensemble de règles communes applicables à tous. Or, de fait, au cours des quatre dernières décennies, le principe d’égalité devant la loi a été aboli et remplacé par une justice à deux niveaux, qui offre à la classe politique et financière du pays une immunité quasi-absolue.

Le livre démarre sur le scandale du Watergate, passe à l’affaire de l’Iran-Contra pour culminer avec la décision prise par Obama de renoncer à engager des poursuites contre certains responsables de l’administration Bush pour toute une palette d’activités illégales (tortures, mises sur écoute illégales/sans mandat, guerre illégale, etc.).

AMY GOODMAN : Votre livre s’intitule With Liberty and Justice for Some : How the Law is Used to Destroy Equality and Protect the Powerful. Avec la liberté et la justice pour certains : Comment le droit est utilisé pour détruire l’égalité et protéger les puissants ? Alors, comment ?

GLENN GREENWALD : Le livre est en quelque sorte né de lui-même. Alors que je m’intéressais à une série d’événements passés pratiquement inaperçus, je me suis rendu compte qu’ils reflétaient tous un même sujet : la désintégration de l’État de droit, la manière dont celui-ci est utilisé non plus pour garantir l’égalité des chances pour légitimer l’inégalité des revenus, mais comme une arme que les plus puissants de la scène politique et financière manient pour asseoir leurs prérogatives et protéger leurs gains mal acquis. Ce qui m’a véritablement lancé sur cette piste, c’est les travaux que j’ai réalisés sur le scandale des écoutes illégales impliquant le Président Bush et plusieurs représentants du gouvernement. D’une part, après avoir été pris la main dans le sac épiant les conversations de citoyens américains sans disposer de mandat, ceux-ci n’ont pas eu à assumer de conséquences d’aucune sorte, quand bien même leurs actes constituent un crime passible de cinq ans d’emprisonnement et de 10 000 dollars d’amende. D’autre part – et c’est plus grave encore –, l’industrie des télécommunications a participé de manière directe aux opérations. Pourtant, une série de lois adoptées à la suite de l’enquête réalisée par la Commission Church et visant spécifiquement ce secteur prévoyait que les personnes qui violaient sciemment la loi dans leur collaboration avec le gouvernement risquaient d’être poursuivies. Et les entreprises de télécoms commençaient effectivement à être amenées devant les tribunaux et à perdre les procès ! Mais le Congrès est intervenu. Il a adopté une loi dont le seul but était de leur conférer une immunité rétroactive. On a ensuite vu toutes les élites du monde politique et des médias avancer toute une batterie d’arguments, admettant pour l’essentiel que les institutions les plus puissantes et les plus importantes ne devraient pas être passibles de poursuites.

NERMEEN SHAIKH : Glenn Greenwald, dans votre livre, vous dites de l’ancien vice-amiral de la marine de guerre Michael McConnell qu’il incarne l’immunité du secteur privé. McConnell a été directeur de l’Agence de sécurité nationale avant de prendre les rênes des programmes de défense de Booz Allen, l’un des principaux sous-traitants du gouvernement en matière de défense et de renseignement. En janvier 2007, le président Bush l’a nommé au poste de directeur des services de renseignement. Celui-ci a déclaré qu’il s’emploierait à intensifier la coordination entre les 16 différentes agence d’espionnage du pays.

NERMEEN SHAIKH : Glenn Greenwald, dans votre livre, vous dites de l’ancien vice-amiral de la marine de guerre Michael McConnell qu’il incarne l’immunité du secteur privé. McConnell a été directeur de l’Agence de sécurité nationale avant de prendre les rênes des programmes de défense de Booz Allen, l’un des principaux sous-traitants du gouvernement en matière de défense et de renseignement. En janvier 2007, le président Bush l’a nommé au poste de directeur des services de renseignement. Celui-ci a déclaré qu’il s’emploierait à intensifier la coordination entre les 16 différentes agence d’espionnage du pays.

AMIRAL MICHAEL McCONNELL : J’ai l’intention de poursuivre les efforts déployés dans l’intégration des service de renseignements pour mieux servir tous nos clients. Cela implique un meilleur partage de l’information, une focalisation sur les besoins des clients et les services qui leur sont destinés, un renforcement des processus de sécurité ainsi qu’une intensification de la pénétration de nos cibles dans le but d’obtenir les informations nécessaires à toute prise de décision tactique, opérationnelle et stratégique.

AMY GOODMAN : McConnell parle de croisade pour une amnistie rétroactive en faveurs des entreprises de télécommunication impliquées dans des écoutes illégales. Qu’en pensez-vous ?

GLENN GREENWALD : Ce que je trouve à peine croyable avec McConnell, c’est l’énormité de la manœuvre. Il n’est pas vraiment exceptionnel. Il est même plutôt banal. Mais dans ce cas c’est particulièrement flagrant, parce qu’avant d’être nommé à la tête des services de renseignements par l’administration Bush, lorsqu’il travaillait pour Booz Allen (l’un des plus gros fournisseurs militaires privés du monde, qui représente une myriade de clients étatiques actifs dans la Sécurité nationale), il s’est principalement employé à augmenter les bénéfices et les activités commerciales de l’industrie nationale privée du secteur de la sécurité en privatisant à tour de bras les fonctions gouvernementales en matière de sécurité nationale et de surveillance. En d’autres termes, il cherchait à confier un nombre croissant de tâches étatiques à l’industrie privée, qu’il représentait.

Une fois à la tête des services de renseignements, il a maintenu le même cap et externalisé au maximum les moyens utilisés dans le but de protéger notre nation et surveiller les citoyens. Le plus incroyable c’est que c’est lui-même qui a été à l’initiative de la demande d’amnistie de l’industrie de télécoms, celle-là même dont il avait dirigé tout l’aspect lié au développement de la coopération entre le gouvernement et le secteur privé. Puis, lorsqu’il a terminé de détourner vers l’industrie privée ces bénéfices considérables et ces intérêts extrêmement lucratifs, il est retourné chez Booz Allen, après la fin de l’administration Bush, et il a commencé à recevoir des sommes colossales de la part de cette industrie. En définitive, les allers-retours constants entre les secteur privé et public font que l’un et l’autre remplissent finalement la même fonction.

Exécutions extra-judiciaires

AMY GOODMAN : Passons maintenant aux assassinats. La semaine dernière, un adolescent américain de naissance est devenu le troisième Américain a avoir péri dans des attaques de drones menées par la CIA au Yémen. Abdulrahman al-Awlaki, 16 ans, était le fils d’Anwar al-Awlaki, un ecclésiastique musulman, lui aussi citoyen américain de naissance, qui avait également été tué dans une attaque de drones, aux côtés d’un autre Américain, Samir Khan, 25 ans, élevé à New York et en Virginie. Après les deux premiers assassinats, l’Union américaine pour les libertés civiles, le Centre pour les droits constitutionnels et d’autres groupes ont condamné l’administration Obama pour le meurtre de citoyens américains n’ayant jamais été accusés d’aucun crime. En dépit de cette critique, le président Obama a chanté les louanges de l’attaque de drones.

PRÉSIDENT BARACK OBAMA : La mort d’Awlaki marque une étape importante dans les vastes efforts visant à combattre Al-Qaïda et ses affiliés. En outre, ce succès témoigne du travail mené par nos services de renseignements ainsi que par le Yémen et ses forces de sécurité, qui ont collaboré étroitement avec les États-Unis pendant plusieurs années.

GLENN GREENWALD : Le plus invraisemblable est que le président des États-Unis s’arroge le pouvoir de cibler des Américains dans le but de les abattre, loin de tout champ de bataille et au mépris du droit à une procédure régulière. A l’époque Bush, si vous aviez demandé quel était le pouvoir le plus radical que l’administration Bush-Cheney s’était octroyé, vous auriez constaté que c’était exactement celui-là. Plus que tout, il s’agit de ce que la Constitution cherchait à interdire : la mise à mort d’Américains sans procès équitable en raison de leurs activités politiques ou d’accusations secrètes. Il est extrêmement frappant de voir le Président se vanter d’un tel acte, et de constater que ses déclarations n’ont pas suscité de grande controverse.

Chose encore plus saisissante, tout est fait dans le plus grand secret. Le Président ne répond à aucune question, notamment concernant les principes qui sous-tendent ces opérations. Rien n’est dit de l’autorité légale sur laquelle ils reposent. Deux ans après avoir tué Anwar al-Awlaki, ils ont tué son fils, mais refusent de dire s’ils ont délibérément cherché à l’abattre et s’ils ont joué le rôle principal dans sa mort. C’est évident qu’il l’ont joué, mais leur obsession du secret atteint des proportions telles qu’ils refusent même de répondre aux questions. Par conséquent, non seulement nous avons un gouvernement qui assassine les citoyens sur simple demande du président, mais en plus, il le fait dans le secret le plus total, sans apporter d’explications ni de réponses à aucune question.

AMY GOODMAN : À votre avis, comment le gouvernement américain aurait-il dû s’y prendre avec Awlaki ?

GLENN GREENWALD : D’une part, ils auraient très facilement pu l’inculper s’ils pensaient qu’il avait commis des crimes : nous disposons d’une législation pénale extrêmement étoffée qui considère presque comme un crime le fait de s’approcher d’un terroriste. Manifestement, ils étaient en mesure de le trouver, ce qu’ils ont fait de nombreuses fois au Yémen. Le gouvernement yéménite est en premier lieu un client des Etats-Unis. Des efforts auraient pu être fournis afin de l’arrêter et de l’amener aux Etats-Unis pour qu’il soit jugé, exactement comme cela se fait habituellement.

AMY GOODMAN : Comment expliquer que l’administration Obama soit allée plus loin que celle de Bush en matière de libertés civiles et d’assassinats ciblés ?

GLENN GREENWALD : Il est toujours très difficile de connaître les motifs qui nous animent, mais je crois que manifestement, l’administration Obama se croit très bonne, très progressiste et très éclairée. Or, quand les leaders politiques en arrivent à avoir cette image d’eux-mêmes, le risque est souvent d’autant plus grand que des abus de pouvoir se produisent parce que les dirigeants savent comment justifier ce qu’ils font et qu’ils estiment que la transparence n’est pas nécessaire, comme il n’est pas nécessaire de rendre des compte. Lorsque le président était républicain, Obama et son entourage n’avaient aucune peine à comprendre pourquoi la surveillance et le respect des lois revêtent une telle importance, pourquoi il est dangereux et mal qu’un gouvernement punisse des personnes sans preuves. Mais maintenant qu’il y a au pouvoir quelqu’un qu’ils considèrent comment un être bon, ils pensent que ces contrôles ne sont plus indispensables. Pourtant, les gens ne peuvent pas fonctionner et exercer le pouvoir sans en abuser s’ils ne sont pas soumis à un contrôle. C’est la base des sciences politiques, le fondement des États-Unis et celui de la nature humaine.

AMY GOODMAN : La semaine dernière, des images numériques d’un Mouammar Kadhafi secoué et maculé de sang ont commencé à circuler dans le monde entier après le décès du dictateur libyen près de Syrte, sa ville natale, vendredi dernier [20 octobre]. Hier, le président Obama a affirmé que la mort de Kadhafi était un message fort aux dictateurs.

PRESIDENT BARACK OBAMA : C’est quelqu’un qui pendant 40 ans a terrorisé son pays et soutenu le terrorisme. Et il a eu l’occasion de desserrer son étreinte sur le pouvoir pendant le Printemps Arabe et de lancer une transition pacifique vers la démocratie. Nous lui avons largement donné cette occasion, et il ne l’a pas saisie. Evidemment, on n’aime jamais voir quelqu’un finir de cette manière, mais je pense que cela envoie un message fort aux dictateurs du monde entier, sur le fait que les gens veulent être libres, et qu’ils (ces dirigeants) doivent respecter les aspirations universelles des gens.

AMY GOODMAN : Pouvez-vous commenter la mort de Mouammar Kadhafi ainsi que l’assassinat d’Oussama ben Laden

GLENN GREENWALD : Avant tout, je crois qu’il aurait été difficile de trouver plus mal placé qu’Obama pour parler d’un message aux dictateurs arabes. En ce moment même, son administration supporte activement et arme le régime du Bahreïn, qui oppresse son peuple au moins aussi cruellement que Kadhafi l’a fait ; suites à une conversation téléphonique avec le prince saoudien, le président américain a annoncé récemment que la relation de coopération entre les Etats-Unis et l’Arabie saoudite était plus forte que jamais ; il ne tarit pas d’éloges à l’égard du président du Yémen, mais il massacre ses citoyens dans ses rues ; son administration s’est rangée aux côtés du régime de Moubarak et continue à soutenir la répression militaire dans ce pays. Dans une certaine mesure, les Américains n’ont pas conscience de la contradiction entre son message et ses actes, mais là-bas, les gens ne sont pas dupes. A noter encore que nous avons entretenu une longue coopération avec Kadhafi.

Pour ce qui est de l’assassinat d’Oussama ben Laden, là aussi nous avions la possibilité de l’arrêter et de montrer au monde en quoi consiste la justice américaine, de fournir des preuves de sa culpabilité – dont on doute dans certaines parties du monde – et de montrer une autre facette de nous-mêmes, comme nous l’avons fait, par exemple, dans les procès de Nuremberg après avoir appréhendé les criminels nazis les plus odieux. Nous ne leur avons pas tiré une balle dans la tête avant de jeter leur corps à la mer ; nous les avons poursuivis en justice et nous avons défini des principes dont nous avons dit qu’ils allaient nous guider pour toujours. Obama a raté cette chance. Il a préféré exécuter sommairement Oussama ben Laden, jeter son corps à la mer et ensuite s’en vanter en se frappant la poitrine. Je pense que cela a pour conséquence de commencer à forger notre identité nationale et à définir le pays dans lequel nous vivons d’une manière qui est répugnante et va à l’encontre de nos propres intérêts.

L’impunité des puissants

AMY GOODMAN : Votre livre contient un chapitre consacré au concept Too Big to Jail [trop gros pour être emprisonné, par allusion au concept Too big to fail, NDTR].

GLENN GREENWALD : Je pense que la plupart des Américains ont bien conscience – et c’est ce qui anime le mouvement de protestation Occupy – que la crise financière n’a pas seulement été déclenchée par de mauvaises décisions économiques ; elle résulte d’une escroquerie gigantesque, à l’échelle du système et de l’ensemble de l’industrie, de la part de Wall Street et de l’industrie bancaire. Malgré tout, il n’y a eu pratiquement aucune enquête criminelle, et encore moins des poursuites ou des sanctions.

Dans le même temps, les Etats-Unis représentent le plus grand État-prison du monde. Nous incarcérons davantage de nos citoyens qu’aucun autre pays ne le fait – ni la Chine, ni l’Inde, ni d’autres pays autrement plus peuplés que le nôtre– même pour des délits mineurs qui ne valent jamais une peine de prison ailleurs en Occident. Si j’ai écrit mon livre et si autant de citoyens sont révoltés, c’est à cause de ce fossé qui sépare le traitement réservé aux Américains ordinaires, que l’on emprisonne pour des broutilles, et celui prévu pour les personnes les plus puissantes et les plus fortunées du monde, qui peuvent commettre des fraudes gigantesques, comme on l’a vu en 2008, sans avoir à répondre de leurs actes.

NERMEEN SHAIKH : Comment expliquez-vous la convergence de l’immunité légale accordée aux élites et le fait que le taux d’emprisonnement aux Etats-Unis a quintuplé de 1972 à 2007, passant de 93 à 491 pour 100 000.

GLENN GREENWALD : Comme je l’explique dans le livre, le pardon accordé à Richard Nixon constitue, ironiquement, le modèle sur lequel est justifiée aujourd’hui l’immunité des élites et le modèle de comment cette immunité s’est insinuée dans le secteur privé. Bien évidemment, dans les années 60 et au début des années 70, Richard Nixon a mené sa carrière comme tout bon républicain soucieux de la loi et de l’ordre se doit de le faire, sans indulgence envers les criminels et en demandant des peines de plus en plus lourdes. Mais c’est précisément cette différence entre le traitement que l’élite se réserve lorsqu’elle ne respecte pas la loi et celui qu’elle réserve à l’Américain ordinaire – ce qu’Occupy Wall Street appelle le 99% – qui a détruit l’État de droit. L’État de droit avait pour vocation d’être le seul ancrage garantissant l’égalité des chances et l’égalité de traitement, qui toutes deux allaient légitimer les inégalités de revenu. En définitive, ce n’est plus le cas.

AMY GOODMAN : Vous citez l’ancien vice-président Dick Cheney faisant l’éloge du président Gerald Ford (en 2006) et saluant sa décision de pardonner à Nixon pour le scandale du Watergate. Cheney a dit "La décision la plus difficile qu’il ait eu à prendre était aussi l’une de ses premières. Et en septembre 1974, Gerald Ford était pratiquement le seul à comprendre qu’il ne peut y avoir de guérison sans pardon… C’est cet homme, Gerald R. Ford, qui a guidé notre république pour traverser une crise qui aurait pu tourner à la catastrophe." Glenn Greenwald, pouvez-vous parler du pardon exprimé par Ford à propos de Nixon.

GLENN GREENWALD : Inutile de rappeler qu’à l’époque, Dick Cheney était accusé de toutes sortes de crimes. Il ne pouvait donc que vénérer l’idée avancée par son ancien patron, Gerald Ford, selon qui les élites politiques devraient être dispensées de répondre des crimes qu’elles auraient commis dans l’exercice de leurs fonctions. Et c’est une des choses que Gérald Ford a faites – Seymour Hersh et d’autres ont prouvé qu’il avait été nommé vice-président précisément pour accorder le pardon à Richard Nixon. Est-il possible de trouver un arrangement plus corrompu que ça ? Pourtant, Ford a dit que l’État de droit ne faisait pas de distinction entre les personnes, ce qui est le principe de base du système politique américain. (Si vous regardez la vidéo, vous pouvez constater notamment à son regard fuyant à quel point il était mal à l’aise.) Puis il a ajouté que l’État de droit tenait compte aussi des réalités et il a enchaîné en justifiant pourquoi Richard Nixon avait suffisamment souffert et pourquoi il serait bien pour le pays (non pas pour Richard Nixon, bien sûr, pour le pays) de l’immuniser contre toute conséquence.

AMY GOODMAN : Quels étaient les crimes commis par Nixon, selon vous ?

GLENN GREENWALD : Je pense qu’il n’y a plus l’ombre d’un doute. Richard Nixon a commis toute un palette de forfaits : il a menti au FBI et au Congrès, il a dissimulé des preuves qu’il était tenu de produire, il a commandé, ou a fait partie de ceux qui ont commandé, un cambriolage au siège du Parti démocrate, situé dans l’immeuble du Watergate, et a ensuite camouflé les faits par une série d’actes d’entrave à la justice qui ont valu à de nombreuses personnes des peines d’emprisonnement, etc. Et bien sûr, le Congrès s’apprêtait à reconnaître ces crimes en prononçant sa destitution. Le pardon en lui-même équivaut à la reconnaissance des faits mais signifie aussi que le président le dispense des suites judiciaires.

A l’époque, certaines personnes ont réagi, notamment l’attaché de presse de Gerald Ford, Jerald terHorst, qui a déclaré, 30 jours après avoir été nommé : "Je démissionne parce qu’en toute conscience, je ne peux pas vous voir accorder l’immunité aux personnes les plus puissantes alors que, par exemple, nous condamnons les objecteurs de conscience refusant de servir au Vietnam. Comment expliquons-nous cette inégalité de traitement entre les citoyens ordinaires et les citoyens les plus puissants ?" Son intuition était exacte, parce que c’est exactement ce que ce précédent a engendré et multiplié : cette inégalité de traitement.

NERMEEN SHAIKH : Dans votre livre, vous vous intéressez aussi au mouvement Occupy Wall Street et reprenez dans une large mesure ce que les manifestants expriment. Le maire de New-York, Michael Bloomberg, a émis des critiques négatives à leur encontre. Récemment, il les a qualifiés d’improductifs, arguant que Wall Street était le plus gros contribuable de la ville de New York.

MICHAEL BLOOMBERG : Les manifestants, qui cherchent à détruire les emplois de travailleurs actifs dans la ville, ne sont pas productifs. Certains des syndicats et des syndicats municipaux qui prennent part au mouvement gagnent un salaire financé par les impôts payés par les gens qu’ils tentent de diaboliser.

GLENN GREENWALD : C’est ce genre de discours propagandiste qui a été employé pour tenter de persuader les Américains qu’ils devraient non seulement accepter, mais s’en réjouir même, que les plus riches de notre société soient autorisés à prospérer sans entraves. Ronald Reagan disait aussi qu’une "marée montante soulève tous les bateaux", à savoir que plus les riches s’enrichissent, mieux vous vous portez. Il va sans dire que Michael Bloomberg a tout intérêt à propager cette représentation. Je pense que pendant un temps, les Américains y ont cru, mais qu’ils se rendent maintenant compte qu’elle est totalement fausse. L’enrichissement des uns ne se répercute pas sur les autres. Au contraire, les inégalités se creusent et le commun des mortel voit ses chances annihilées, parce que les riches peuvent user du pouvoir qui accompagne cette richesse, le pouvoir politique, pour s’assurer que le système n’engendre pas l’égalité des chances, mais qu’il serve uniquement à assurer et à protéger leurs gains mal acquis. Ces platitudes énoncées à tout bout de champ par Michael Bloomberg ne convainquent plus, parce que les gens comparent cette théorie à leur propre expérience, et constatent qu’elle ne tient pas debout.

AMY GOODMAN : Vous avez mentionné le cas de l’attaché de presse de Ford, qui a démissionné en disant : "Nous protégeons l’élite alors que nous emprisonnons tous ces objecteurs de conscience". Considérez-vous que l’ensemble du mouvement Occupy Wall Street est une sorte d’objection de conscience face au système ? Eux aussi sont des objecteurs de conscience. Plus de 2500 ont été arrêtés dans tout le pays. Chiffre à comparer aux dirigeants d’entreprises des deux dernières années, depuis que l’économie s’est effondrée, et le nombre de crimes qui sont restés impunis.

GLENN GREENWALD : Les images d’Oakland, que vous avez diffusées tout à l’heure, et qui pourraient être de n’importe où ailleurs, sont les images d’un État policier, avec l’emploi de lacrymos au poivre et d’autres formes d’abus de la part de la police. En réalité, la loi est utilisée afin de protéger des criminels – à savoir ceux qui se cachent dans les bâtiments de Wall Street – de ceux qui n’ont absolument rien à se reprocher, qui ne font qu’exercer leurs droits constitutionnels que sont la liberté de parole et la liberté d’association. Voilà comment la loi a été pervertie.

A mon avis, la question que vous soulevez est extrêmement importante. Au début, Occupy Wall Street suscitait la critique, même parmi ceux qui auraient pu y être favorables, parce que le mouvement n’avait ni plateforme politique, ni présentations PowerPoint sur la législation qu’il préconisait. Très tôt, j’ai pris la plume pour le défendre, parce que je crois qu’il porte sur quelque chose qui va au-delà de demandes législatives spécifiques. Comme vous l’avez dit, il exprime un désaccord à l’égard du système lui-même. Ce n’est pas un organe du Parti démocrate ; il ne s’agit pas de demander l’adoption d’une loi du président Obama , ni rien de ce genre. Il s’agit de dire que nous pensons que le système lui-même est foncièrement corrompu et que nous ne voulons plus l’accepter. Et ça c’est infiniment plus important que des revendications législatives ou politiques spécifiques.

AMY GOODMAN : Et ce que cela signifierait pour les cadres de Wall Street s’ils avaient à répondre de leurs actes. On a le Président Obama qui voyage à travers le pays – dimanche dernier, il a inauguré le Monument Martin Luther King. Pas loin de là, alors qu’il se faisait arrêter devant la Cour Suprême, Cornel West commentait "Si Martin Luther King reçoit les honneurs aujourd’hui, alors quelqu’un doit être arrêté". Et le président Obama qui dit comprendre Occupy Wall Street, mais que ça ne l’empêche pas de sillonner le pays pour récolter des millions de dollars en faveur du Parti démocrate, qui prévoit d’obtenir un milliard pour sa campagne présidentielle de 2012.

GLENN GREENWALD : Manifestement, le Parti démocrate cherche à tirer profit de l’énergie qui anime Occupy Wall Street et de susciter à nouveau dans la campagne d’Obama l’enthousiasme de 2008, qui est bien retombé depuis. La raison pour laquelle cette tentative est vouée à l’échec, c’est qu’en 2008, le président a été massivement financé par Wall Street, mais cela n’a pas fait l’objet de nombreux commentaires ou analyses. Aujourd’hui, les gens l’ont vu, dans l’exercice de ses fonctions, protéger Wall Street pour empêcher que celui-ci ne soit soumis à des investigations. Dans l’État de New York, il y a un excellent procureur général, Eric Schneiderman, qui tente d’enquêter sur Wall Street, mais il subit de fortes pressions de la part de la Maison Blanche.

AMY GOODMAN : Quelles pressions ?

GLENN GREENWALD : Ils ont besoin de sa signature et de celle de tous les procureurs généraux pour faire passer un accord qui permettrait en gros aux banques de Wall Street de s’immuniser elles-mêmes ad eternam contre tous les dommages causés par les fraudes hypothécaires qu’elles ont systématiquement commises dans le pays en les qualifiant devant un tribunal de simples et malencontreuses erreurs de gestion. Eric Schneiderman, ainsi que Beau Biden à Delaware, refusent d’approuver cette législation et cherchent à poursuivre leurs enquêtes. Or, la Maison Blanche et l’administration Obama exercent de fortes pressions pour les en empêcher puisque dans le même temps, les Démocrates collectent des fonds auprès du sociétés immobilières et bancaires pour financer la réélection du président. Par conséquent, ils se trompent du tout au tout s’ils croient qu’Occupy Wall Street va à la fois occuper Wall Street et dans le même temps s’employer à maintenir en place la personnalité politique américaine la plus grassement financée par Wall Street. Mais je crois que cela montre aussi à quel point ils sont désespérés de trouver comment réinjecter un peu d’enthousiasme populaire dans leur campagne.

Le retrait de l’Irak

NERMEEN SHAIKH : Le président Obama a annoncé vendredi dernier que les États-Unis tiendraient parole et qu’ils retireraient leurs troupes d’Irak d’ici la fin de l’année.

BARACK OBAMA : Aujourd’hui, je suis en mesure d’annoncer, comme promis, que le reste de nos troupes présentes en Irak rentreront d’ici à la fin de l’année. Après près de neuf années, la guerre menée par les États-Unis en Irak sera finie. Ces deux prochains mois, nos troupes en Irak, des dizaines de milliers de soldats, vont faire leurs bagages et rentrer au pays.

NERMEEN SHAIKH : Pouvez-vous commenter ? Vous avez parlé de la signification du Status of Forces Agreement (accord sur le stationnement des forces miliaires US en territoire étranger – NdT), ainsi que de la présence possible d’entrepreneurs privés qui resteraient en Irak après le retrait des troupes américaines.

GLENN GREENWALD : Que le président Obama a, dans un geste héroïque, mis fin comme promis à la guerre est véritablement l’une des histoires les plus mensongères qu’on ait entendu ces derniers temps. Premièrement – comme la Maison Blanche ne cesse de le répéter afin de se préserver des critiques –, il ne fait que se conformer à l’accord (un Status of Forces Agreement en l’occurrence) qui avait été négocié, ratifié et mis en œuvre par l’administration Bush avant l’accession d’Obama au pouvoir. C’est dans cet acte qu’a été fixée l’échéance de fin 2011, sur demande d’un gouvernement irakien alors soumis à ses propres pressions politiques. Deuxièmement, et c’est là le point le plus édifiant, l’administration Obama a passé les six derniers mois à chercher par tous les moyens à convaincre, à séduire ou à intimider le gouvernement irakien pour qu’il renonce à ce délai et qu’il autorise le maintien de troupes en Irak au-delà de 2011. Elle n’y est pas parvenue parce que les Irakiens ne pouvaient pas accepter la condition posée, à savoir l’immunité absolue pour les militaires – ce qui revient ni plus ni moins à dire que nous sommes au-dessus des lois. Malgré le retrait militaire, les Américains maintiennent en Irak ce que McClatchy a appelé une petite armée d’entreprises privées ou autres contrôlées par le Département d’État. En résumé, après avoir tenté sans succès de garder des troupes en Irak, l’administration Obama s’attribue maintenant le mérite d’un pseudo-retrait.

Wikileaks et Julian Assange

AMY GOODMAN : Vous avez parlé de la guerre, vous allez donc forcément parler de WikiLeaks et de l’obtention d’informations. Lundi [24 octobre], Julian Assange a annoncé que son site avait suspendu temporairement la publication de nouveaux documents et qu’il pourrait bientôt être contraint de cesser toute activité en raison de problèmes de financement. Il a accusé MasterCard, Visa, Bank of America de bloquer les dons faits à WikiLeaks depuis près d’une année.

JULIAN ASSANGE : Depuis le 7 décembre 2010, un blocus financier arbitraire et illégal a été imposé par Bank of America, Visa, MasterCard, PayPal et Western Union. L’attaque a détruit 95% de nos revenus. Pour pouvoir espérer que WikiLeaks survive, nous sommes contraints de suspendre temporairement nos activités de publication pour nous concentrer sur la lutte contre le blocus et la collecte de fonds.

AMY GOODMAN : Pouvez-vous commenter ce qui arrive à WikiLeaks et à Julian Assange ?

GLENN GREENWALD : C’est un exemple parmi d’autres qui montre comment le gouvernement emploie des moyens extrajudiciaires et illégaux pour venir à bout des groupes qui le contestent et qui s’y opposent. Ces entreprises financières ont coupé les flux de fonds suite à des demandes et à des pressions de la part du gouvernement. Sans aucune procédure légale, sans aucune accusation d’activités criminelles. WikiLeaks ne pourrait jamais être accusé d’un crime : son activité est soumise au Premier Amendement. Le gouvernement a donc choisi de le détruire en exerçant son influence ainsi que des pressions sur le secteur privé. C’est extrêmement inquiétant de penser que le gouvernement peut anéantir un groupe qui ne partage pas ses vues en contrôlant la circulation de leur argent avec ce genre de moyens.

AMY GOODMAN : Quelle est l’importance de WikiLeaks ?

GLENN GREENWALD : L’année dernière, WikiLeaks a jeté davantage de lumière sur les factions les plus puissantes du monde que tous les médias réunis. Voilà pourquoi il suscite une telle haine.

En lien avec cet article :

- Le calvaire de Bradley Manning : Sous Obama, il vaut mieux commettre un crime de guerre qu’en révéler un | par Charles DAVIS, Medea BENJAMIN, sur Counterpunch, le 9 mars 2011

- Wikileaks suspend ses publications par manque de moyens financiers | paru sur France24, le 24 oct. 2011

- John Pilger : Se payer Assange et calomnier une révolution | par John Pilger sur son Blog, traduit par Le Grand Soir le 10 oct. 2011

- L’omnipotence d’al-Qaïda et l’insignifiance du « Terrorisme » | par Glenn Greenwald, sur Salon.com, le 23 juillet 2011

- Anwar al-Awlaki : exécution sommaire d’un citoyen américain | par Suzanne Ito sur ACLU.org, le 30.09.11

- De sérieux doutes entachent l’enquête du FBI sur l’anthrax | par Glenn Greenwald, sur 911TruthNews, le 22 mai 2011

C\’est presque aussi ennuyeux que du Chomsky… et le plus souvent à côté de la plaque…

Il en est qui aspirent à s’amuser; d’autres visent l’intelligence du monde. Chacun a le choix.

Cette mise en contraste entre justice expéditive pour le peuple et grande mansuétude pour l’hyperclasse, est, hélas, révélatrice de notre époque. Cela risque malheureusement d’empirer, malgré les efforts de gens comme Greenwald.